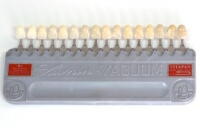

まずは下の写真をご覧ください。

これは現在日本の歯科医院で最も使用され

ている歯の色の見本ビタ・シェードと呼ばれ

るものですが、通常の配列ではなくホワイト

ニング時の基本となる明るさの順に並べ替え

てあります。左から右に向かうにつれて色が

濃くなります。日本人の歯の色は丁度この中

の真ん中ぐらいの色の歯が多いのです。

ホワイトニングを行なうことにより徐々に

左の方の色に移動するわけですが写真で見る

と左端の色でも黒っぽく見えるかと思います

。しかし口の中で見ると左端の色はかなり白

く、実際に人工の被せ物を作る時にはめった

に使いません。つまり患者さんの他の歯の色

に合わせて被せ物の色を選ぶ場合これ以上白

い歯は必要ないということです。

それらをふまえて下の写真をご覧ください

。

コピー用紙をバックにして撮った同じビタ・

シェードの写真ですが上の黒バックの写真と

比べるとかなり黄色く感じるかと思います。

左端の一番白い歯でもコピー用紙と比べると

かなり色が濃く見えます。

この2枚の写真を比べてわかることは周囲

が黒いほど歯は白く見えるということで、す

なわち顔が日焼けして黒い人の方が歯が白く

見えるのです。

それではこれ以上白い歯はないのかと疑問

に思われた方もいらっしゃるかと思います。

もっと白い歯を作ることはできます。当院で

扱っているものではホワイトコートでもっと

白い色が存在します。

上の見本の写真はコピー用紙の白とかなり

近い白になっています。しかしながらこの中

でOB0とOB1は歯の色としては白すぎると思わ

れますので、継続的に使用する被せ物にこの

ような色を用いるのはお勧めできません。こ

のような色は例えば純白のウエディングドレ

スを着る結婚式や白い服を着てテレビに出る

とか人前に出る等の特殊なシチュエーション

でのみ一時的に使用するべきと考えます。(

この写真の中でEnamelという色も白く見えま

すが実際の歯にコーティングした場合半透明

色なので元の歯の色に近い色になります。)

テレビ等で見かける芸能人で極端に歯の白

い方がいますが、あまり極端に白くても大変

不自然な感じになって作り物の歯と分かって

しまいます。あまり白いと作り物の歯と分か

ってしまうわけです。また作り物の歯は天然

の歯に比べて透明感が劣るものが多いため光

の当たる角度によっては、たとえ色を合わせ

て作ったものでも作り物の歯の方が白く見え

てしまうこともあります。このことを含めて

、いくら白い歯になりたいからといって自然

な歯の色の範囲を超えてそれ以上なり被せる

なりすることはとてもお勧めできるものでは

ありません。

ここで光の種類による歯の色の見え方を比

べてみます。なお蛍光灯下で写真を撮ると緑

色に、直射日光下では黄色に、日陰では青色

に色かぶりしてしまいますがその色かぶりの

部分はここの写真では補正してあります。

直射日光下の上の写真は光の向きが悪く歯

の部分が影になってしまい、歯の色がよく分

かりません。真上から日が当たっていればも

う少しはっきりした色の違いが分かる写真が

撮れたかと思います。しかし歯には湾曲があ

りますのでたとえ真上から日が当たっても周

辺に強い影ができてしまいますので全体とし

て歯が黒っぽく見えますし色の違いが分かり

にくいかと思います。

上の写真のように日陰で見ると歯の色の違

いがはっきり判断できます。これは強い影が

できないということと光の反射で歯の表面が

強く光ってしまうことがないため、歯に湾曲

があっても全体に光が回り均一な色を確認で

きます。実生活で口の中の歯を他人が見た場

合はこの状態が最も多いと思われますので、

歯科医院では通常この状態で歯の色を合わせ

ます。歯科のユニットに付いている無影灯は

この状態に近くなるよう作られており影が出

にくくなっています。

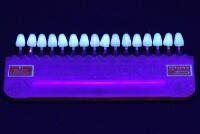

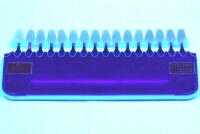

上の2枚の写真は特殊なシチュエーション

になりますがブラックライトを光源にした場

合のビタ・シェードの写真です。最近では飲

食店などでこのような照明を使われていると

ころもありブラックライトの照明を目にする

機会も増えてまいりました。ご覧の通り黒を

バックにするとかなり歯の白さが目立ちます

。また歯の色は右側の方が濃い色のはずです

がどれも同じ色に見えます。これはこのビタ

・シェードの材質が同じためと思われますが

天然の歯の場合反射率の関係でもう少し黒っ

ぽく見えるかもしれません。

このように光の状態により歯の色の見え方

は大きく異なります。作り物の歯と天然の歯

は反射率、透明度が異なりますので以前はき

ちんと合わせて作っても光の状態によって隣

の歯と色が大きく違ってしまうということが

ありましたが、現在は材料も改善されてきて

いますのでそのような違いが出ないようにな

ってきてはいますがまだ完全に同一にはでき

ていません。今後さらに改善されてどのよう

なシチュエーションでも色の違いが出ないよ

うな材料が開発されることと思います。

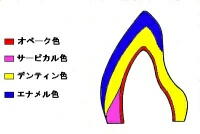

ここまでは歯の色が全体に均一であるとい

う前提により話を進めてまいりました。しか

し1本の歯の各部分によっても色が違うので

す。上の写真は人工歯ではありますがおおま

かに色の濃い方から順に歯頸部色(歯の根元

の歯肉に近い部分)、歯冠色(歯の中心部)

、切端色(歯の先の部分)の3つに分けられ

ます。この中で切端色というのは透明に近い

色になります。この透明感は前歯の被せ物を

自然な感じに見せるのに非常に重要な役割を

します。

実際に歯科技工士が前歯の被せ物を作る場

合、単純に1色で歯を作り上げるわけではな

く何重にも色を盛り上げて非常に手間を掛け

て作っています。まず元になる歯の色や金属

の芯の色を隠すためのオペーク色、次に作り

上げる被せ物の色の基準となるデンティン色

、根元の濃い色を出すためのサービカル色、

次に歯の透明感や歯の先の色を出すためのエ

ナメル色、場合によってはより自然感を出す

ためにわざと汚れを付けるステイン色等を盛

る場合もあります。また各層の厚みや幅によ

っても色は変化します。

このように歯科の被せ物は、より天然の歯

の色に近付くよう様々な工夫がなされていま

す。皆様もこの機会にご自分の歯を鏡で観察

して歯の色について再認識されてはいかがで

しょうか。

※このページに掲載しております写真の歯の

色はご覧になられている環境により色の濃さ

や色味が異なりますので、実際の色と異なる

場合がありますのでご了承ください。